Fabrizio C., Il cerchio e la saetta. Storie dei centri sociali romani, Fandango Libri, 2025, 272 pp.

Centri sociali e spazi liberati sono i luoghi che da sempre privilegiamo per le nostre assemblee, interne e pubbliche, e per le presentazioni dei numeri di «Zapruder».

Sono esperienze che ci stanno a cuore.

Prima dell’estate è stato pubblicato un libro di Fabrizio C. sui centri sociali romani.

Avremmo potuto chiedere a molte e molti di leggerlo per noi/voi.

Abbiamo scelto Lidia Martin per avere uno sguardo geograficamente meno interno.La pubblichiamo nei giorni della mobilitazione contro lo sgombero del Leoncavallo dello scorso 21 agosto e contestualmente segnaliamo “10 settembre 94, la fuga in avanti”, il contributo di Fabrizio C. uscito sul sito di Fandango quale «strumento per capire cosa accadde e cosa si mosse» più di trent’anni fa “Contro i padroni della città”.

Buona lettura!

E buona lotta!

Fa più rumore nel tuo cuore di un comizio elettorale…

Lidia Martin

Uscire dal ghetto, distruggere la gabbia, creare e organizzare la nostra rabbia è lo slogan che mi cantava in testa durante la lettura di questo libro. Con la R moscia di un compagno di Milano che abbiamo salutato la scorsa estate e che per me è la voce di molti cori.

Tenendo fede alle dichiarazioni di apertura, il lavoro di ricostruzione delle storie dei centri sociali romani fatto da Fabrizio C. non è una operazione nostalgia. Né agiografica. Né didattica, riassunto bene in quel suo «In bocca al lupo» finale.

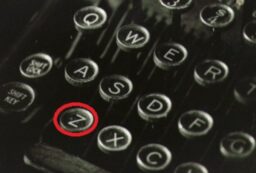

A Roma – come a Milano o a Torino o a Genova o a Bologna così come a Parma o a Cremona ma anche a Berlino ad Amsterdam e a Zurigo – «il cerchio rappresenta la città soffocante, chiusa nelle sue dinamiche alienanti, mentre la saetta simboleggia la spinta all’azione, la voglia di rompere gli schemi e rifiutare il conformismo» (p. 202), stilizzato nel logo delle occupazioni richiamato nel titolo.

La forza del libro sta nei vissuti e nelle riflessioni che l’autore ha raccolto – purtroppo senza averci condiviso le sue domande – e poi montato, soprattutto nel corpo centrale, in un percorso across tra cronologico e tematico. Partendo dal punto di osservazione della realtà di Roma, in cui ogni quartiere sembra avere storia e vita a sé, il racconto si snoda seguendo temi e questioni che – anche per spinte e in contesti diversi – i centri sociali hanno affrontato e abitato e agito in tutta Italia nell’arco temporale scelto per l’analisi: dal 1985 della Pantera al 1995 dello sgombero del centro sociale La Torre.

Non vi si indagano le soggettività, ma le esperienze di quella che per molti e molte fu «una palestra di libertà» (Paolo, p. 134). Lo sguardo di insieme ci permette, volendo, di collocare temi e questioni in fila: l’occupazione (dove e perché), la gestione (come), l’aggregazione (cosa). Emergono in questo modo le prospettive e le possibilità di quel «ci siamo politicizzati anche così, attraverso i dischi, i testi, le storie che ascoltavamo. Il nostro primo libro sono stati gli slogan sui muri» (Davide, p. 159), quindi le posse, i rave, la controinformazione, l’autoproduzione, il do it yourself!, etc.

E non si tacciono i punti di frizione, come la differenza – a volte divenuta proprio conflitto – tra chi nei centri sociali vedeva spazi di collettività e circuiti culturali alternativi alla proposta della società dei consumi e chi, di contro, li interpretava come luoghi diretti di costruzione di soggettività politica antagonista; oppure il nodo centrale e tutt’ora irrisolto dell’autoreddito sì-no e come; o ancora la ricerca o il rifiuto di processi di istituzionalizzazione/riconoscimento tra progettualità a lungo termine e attitudine No future.

In aggiunta vi trovano luogo due particolarità tutte romane: l’agire (e la grande apertura) di Radio Onda Rossa e il percorso che si costruì intorno alla delibera 26 del 1993 per la regolamentazione dell’uso degli spazi comunali, tra cui le occupazioni, che – come sottolinea l’autore – «segnerà una cesura tra due aree politiche che, pur avendo obiettivi e idee dello spazio non troppo distanti, si distinguevano non tanto per il “cosa”, ma per il “come” l’autogestione e la militanza venissero vissute e praticate» (p. 76).

Al di là della teoria e della pratica dell’autorganizzazione, rimane invece sottotraccia l’idea di una proposta politica dei centri sociali italiani; forse difficilmente sintetizzabile se non all’interno delle puntuali battaglie contro nucleare, eroina, fascisti, carcere, lavoro/non-lavoro/precarietà.

A distanza di trent’anni dalle storie qui raccontate, per riprendere lo slogan ricordato in incipit, la rabbia è stata organizzata, la gabbia non è stata distrutta… resta da capire se e come si è usciti dal ghetto.

Post your comments